福岡で債務整理・自己破産ならお任せ! あなたのお悩み解決 福岡の債務整理相談広場

弁護士法人 大明法律事務所が

運営する借金問題解決(債務整理・自己破産・個人再生・任意整理)に

関連する法律問題を分かりやすく解説するコラムです。

1人で悩むのは絶対にNG! 実際によくご相談される悩み

-

2社以上からの借金があり滞納や返済の滞りが発生している。

-

金額が高く利息しか返せない。どんどん増えていってしまう。

-

長い期間払っているが、どうにか支払額が減らないのでしょうか?

-

家族や知人に知られたくない。

-

ただでさえ手が回らないのに弁護士との手続きなんてできない。

私たちがお悩み解決致します!

-

支払督促を停止させる

ことが可能です! -

過払金など借金は

減額できる可能性が高い! -

借金が減額されることで

負担が軽減されます! -

ご家族や知人に通知などは

一切行きません。 -

借入先とのやりとりは

弁護士に丸投げOK!

借金を減らすための4つの方法

ご依頼者さま一人一人の状況に合わせて、

「任意整理」「自己破産」「民事・個人再生」

「過払い金返還請求」の中から解決策を選び、借金問題から解放される可能性があります。

簡単チェック最適な債務整理

-

平成19年以前から借金をしている

平成19年以前から借金をしている

-

利息がつかなければ、3年〜5年の分割払いで

利息がつかなければ、3年〜5年の分割払いで

借金返済ができる -

自宅を所有し、住宅ローンは残っているが

自宅を所有し、住宅ローンは残っているが

手放したくない -

警備員や保険外交員な資格制限に

警備員や保険外交員な資格制限に

あたる職業に就いている

STEP.01「はい」のあなたは

過払い金請求が解決方法です!

STEP.02「はい」のあなたは

任意整理が解決方法です!

STEP.03「はい」、STEP.04「はい」の

あなたは民事・個人再生が解決方法です!

STEP.04「いいえ」のあなたは

自己破産が解決方法です!

借金問題を解決するために すぐに弁護⼠に相談することが⼤切になってきます!

法律のプロに相談して 借金が大幅に減額した人が続出!

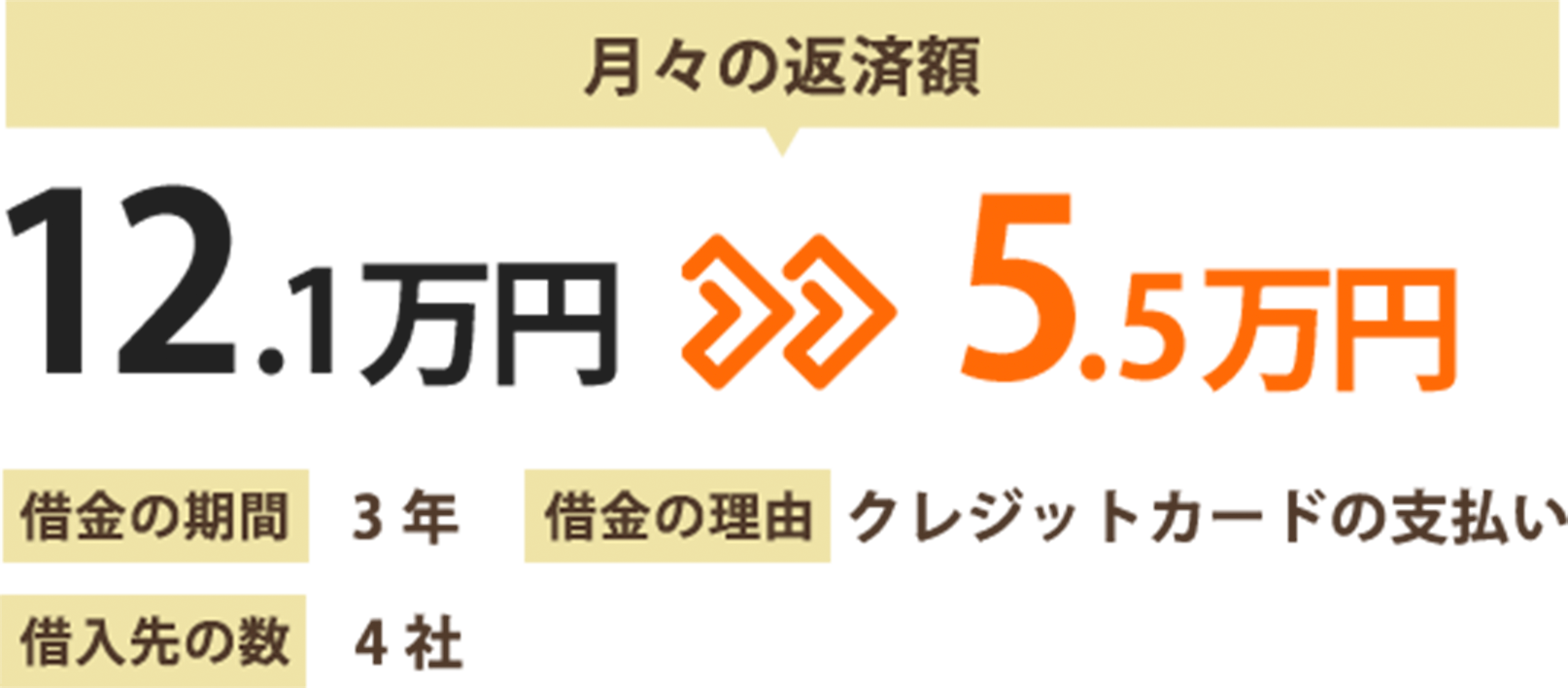

月々の返済額が半分以下になり、 破産せずに借金返済できました!

家族に内緒で交際費のために、借金をしてしまいました。催促の電話が毎日かかってくるようになり、家族や職場の人にバレてしまう前に弁護士に相談しました。依頼後、すぐに催促が止まり、毎月無理のない返済金額になって、依頼から3か月後から返済を開始しました。

任意整理で返済額を減らし、 完済に成功しました!

急な出費があり、消費者金融で借り入れをしたものの、利息が高くて返済がいつ終わるのかわからない日々を過ごしてきました。生活費をクレジットカードで支払って、消費者金融に利息だけを返済して元本を返済できずにいたところ、任意整理をすることで、毎月の返済額を減額でき、借金が減っていくようになりました。

092-791-4634

092-791-4634